Einfluss von reflektierenden Beschichtungen auf den Energieverbrauch von Klimaanlagen

In diesem Test wird die passive Kühlleistung der ClimateCoating-Beschichtungen an modellhaften Containern gezeigt. Es wird der Energieverbrauch bei aktivem Kühlen und das Temperaturverhalten in den Modellhäusern untersucht.

Verfasst von: Marius Sprenger, Forschung und Entwicklung, SICC Coatings GmbH, Berlin

- Zusammenfassung

- Einleitung

- Methoden

- Vorbereitung – Experimentelle Aufstellung

- Experimentelle Einrichtung – Verhalten bei Erwärmung

- Vergleich des Energieverbrauchs von Klimaanlagen

- Bewertung – Bestimmung des Verbrauchs bei Kühlbelastung

- Berechnung der CO2-Äquivalente des Verbrauchs

- Verhalten bei Erwärmung unter dem Einfluss von Sonnenstrahlung

- Berechnung der Temperaturabweichungen

- Berechnung der mittleren kinetischen Temperatur

- Ergebnisse

Zusammenfassung

Ziel dieses Tests ist es, die Wirkung der ClimateCoating-Beschichtung auf die thermische Bilanz eines Kühlcontainer-Modells zu demonstrieren. Die Hauptfragen sind: Wie stark beeinflusst die ClimateCoating-Beschichtung den Energieverbrauch des zusätzlichen aktiven Kühlsystems? Wie sieht die Temperaturkurve bei einem Ausfall des Kühlungssystems aus?

Zu diesem Zweck wurden im Rahmen eines Vergleichstests zwei Modellhäuser mit Temperatursensoren und klimatisierten Systemen mit Temperaturregelung ausgestattet. Eines war mit ClimateCoating beschichtet, das andere behielt die Standardgrau-Farbe bei. In der ersten Testphase wurde der Energieverbrauch bei aktivierten Klimaanlagen gemessen. In der zweiten Phase wurde ein Ausfall der Klimaanlagen simuliert, indem diese abgeschaltet wurden, und die resultierenden Temperaturkurven wurden untersucht.

Das Ergebnis zeigte eine Energieeinsparung von 52,9 % (= 30,8 kg CO2-Äquivalent) aufgrund der ClimateCoating-Beschichtung und eine Senkung a) der durchschnittlichen Temperaturen während der Überhitzung (>26,0 °C) um 2,5 °C und b) der gesamten relativen Dauer der Temperaturüberschreitung (>26,0 °C) um 16,8 %. Bei simuliertem Ausfall der Kühlung konnten die durchschnittlichen Temperaturen während der Überhitzung (>26,0 °C) mit der ClimateCoating-Beschichtung um 3,9 °C gesenkt und die gesamte relative Dauer um 15,5 % verkürzt werden. Es zeigte sich, dass die mittlere kinetische Temperatur während der aktiven Kühlung um 2,7 °C niedriger und während des fehlerhaften Kühlens um 6,0 °C niedriger war als im Standardmodellhaus, das nur mit der grauen Farbe beschichtet war, und das nur dank der ClimateCoating-Beschichtung.

Dies zeigt, dass passives Kühlen durch die Reflexion der Sonnenstrahlung mit ClimateCoating einen erheblichen Einfluss auf die Temperatur und den Energieverbrauch beim Kühlen haben kann. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, wie groß der Unterschied zwischen der ClimateCoating-Beschichtung und einer Standardweiß-Beschichtung ist. Ebenso können Messwerte in Gebieten oder zu Zeiten mit verändertem Sonnenstrahlungsniveau oder einer veränderten Farbe des Vergleichsmodells signifikante Unterschiede in den Messungen zeigen.

Einleitung

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel sind Maßnahmen zur Reduzierung oder Verhinderung von CO2-Emissionen erforderlich. Strukturelle Änderungen in der Energieproduktion hin zu erneuerbaren und emissionsfreien Energiequellen entwickeln sich, aber derzeit wird immer noch auf fossile Brennstoffe mit hohen CO2-Emissionen zurückgegriffen. Ein großer Teil des weltweiten Energieverbrauchs wird für Klimaanlagen verwendet. Klimaanlagen werden verwendet, um Gebäude oder Räume zu kühlen und verbrauchen dabei Energie. Seit 1990 hat der weltweite Energieverbrauch zum Kühlen von Wohn- und Bürogebäuden von 608 auf 2.021 TWh pro Jahr zugenommen[1]. Das entspricht einem Anstieg des Verbrauchs um 232 %[1].

Die Hauptursache dafür ist in den meisten Fällen die starke Erwärmung durch Sonnenstrahlung. Besonders in Gebieten mit starker Sonneneinstrahlung, z. B. in der Nähe des Äquators[2], stellt diese Erwärmung ein großes Problem dar. Dies ist eine direkte Folge der Absorptionseigenschaften der bestrahlten Oberflächen. Daher ist es ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Klimawandel, diese Absorption durch Reflexion zu verringern. Die Ressourcenschonung, ob aus fossilen oder erneuerbaren Quellen, ist die treibende Kraft jeder Bemühung im Kampf gegen den Klimawandel. In dieser Arbeit wird der Einfluss einer erhöhten Reflexion durch ClimateCoating-Beschichtungen, einer reflektierenden Membran von SICC Coatings, auf die Heizleistung von Gebäuden untersucht. Wärmestrahlung, die reflektiert und nicht absorbiert wird, muss nicht durch die Kühlvorrichtung abgeführt werden. Dies kann den Energieverbrauch und damit auch die CO2-Emissionen reduzieren.

Methoden

Vorbereitung – Experimentelle Aufstellung

In diesem Test wird der Einfluss der reflektierenden ClimateCoating-Membran auf das Temperaturprofil und den Energieverbrauch in Gebäuden untersucht. Zu diesem Zweck wurden auf dem Dach eines Gebäudes zwei identische Metallhäuschen aus Stahlblech in einem Abstand von etwa 4 m voneinander montiert. Eine Beschattung durch Gebäude, Bäume usw. wurde ausgeschlossen. Öffnungen und Türen wurden während des gesamten Tests geschlossen und nicht geöffnet. Die Häuschen hatten die Abmessungen (Höhe / Breite / Länge / Wandstärke) 1,57 m / 2,03 m / 1,18 m / 1,0 mm.

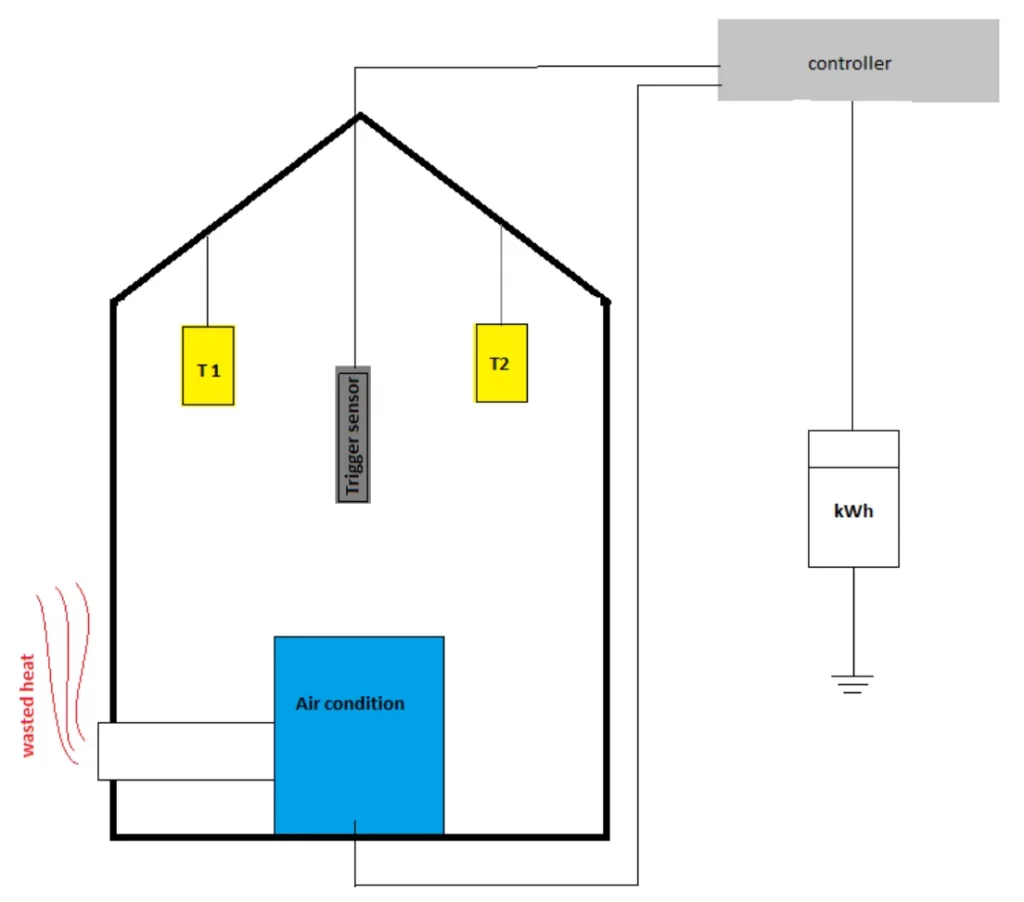

Als Baumaterial wurde 1 mm dickes Stahlblech gewählt. Da Stahl eine hohe Wärmeleitfähigkeit und eine geringe spezifische Wärmekapazität aufweist, die für Metalle/Legierungen typisch sind, und daher keinen signifikanten Wärmewiderstand bietet, eignet sich dieses Material ideal zur Demonstration der maximalen Leistung der ClimateCoating-Beschichtung. Zur Messung des Temperaturverlaufs in der Luft wurden in jedem Haus zwei Datenlogger (KLIMA-DATENLOGGER BL30, Trotec) mit Temperatursensoren in einer Höhe von 1,40 m platziert (Abb. 1).

Die Datenlogger wurden so eingestellt, dass sie alle 10 Minuten die Temperatur aufzeichneten und speicherten. Die Klimaanlagen (PR KLIMA, mobiles Klimagerät, Modell: MPN3-07CRN1) wurden in der Mitte der Häuser platziert, so dass der Kühlstrom auf die südliche Wand gerichtet war, die somit der Wand ausgesetzt war, die am meisten durch Sonnenstrahlung erwärmt wurde. Der Grund für die südliche Ausrichtung der Klimaanlagen war die Minimierung des Temperaturgradienten. Wären die Klimaanlagen in südlicher, nördlicher oder westlicher Richtung installiert worden, wäre diese Wand mehr gekühlt worden und der Temperaturgradient zwischen der heißen südlichen Wand und der gekühlten Wand hätte zu großen Messungenauigkeiten geführt.

Klimaanlage mit Regler und Datenlogger

Die Klimaanlagen wurden mit einem Regler ein- und ausgeschaltet. Beide Steuermodule wurden so programmiert, dass sie bei Temperaturen >26 °C die Klimaanlage aktivieren und bei Temperaturen <22 °C abschalten. Zu diesem Zweck war jedes Steuermodul mit einem Temperatursensor ausgestattet, der in der Mitte jedes Hauses in einer Höhe von 1,20 m aufgehängt wurde.

Der Temperatursensor war in ein Kunststoffrohr verpackt, das mit Aluminiumfolie umhüllt war. Um Messverzerrungen durch Wärmestrahlung von Dach und Wänden zu vermeiden, war der Lufttemperatursensor in einem Kunststoffrohr verpackt, das mit Aluminiumfolie umhüllt war. Zur Bestimmung des Energieverbrauchs der Klimaanlagen wurden die Steuermodule zur Steuerung der Stromversorgung direkt an einen Verbrauchszähler (Energiekostenmesser HAMA) angeschlossen. Zu Beginn der Messung wurden die Verbrauchszähler auf den Wert 0,0 kWh zurückgesetzt.

Hausbeschichtung

Das Dach des Hauses H1 wurde mit dem Material ThermoActive (weiß) beschichtet. Die Dicke des trockenen Films war

279 μm. Die Außenseite der Wände wurde mit einer Schicht ThermoProtect (weiß) mit einer Dicke

des trockenen Films Ø 243 μm beschichtet. Das zweite Haus H2 wurde nicht beschichtet und blieb im Originalzustand (RAL 7005 –

mausgrau).

Experimentelle Einrichtung – Verhalten bei Erwärmung

In dieser Reihe von Experimenten wird die gleiche experimentelle Anordnung wie in Punkt 2.1.1. verwendet. Die Klimaanlagen sind jedoch ausgeschaltet, um einen Ausfall der Kühlgeräte zu simulieren, und haben keinen Einfluss auf die resultierenden Lufttemperaturen in den Häusern. In diesem Experiment wird alle 10 Minuten kontinuierlich auch die Lufttemperatur in den Häuschen aufgezeichnet.

Vergleich des Energieverbrauchs von Klimaanlagen

Um Verzerrungen der Messergebnisse aufgrund unterschiedlicher Verbrauchsraten der Klimaanlagen zu vermeiden, wurden die Geräte auf Gleichheit ihres Verbrauchs getestet. Beide Geräte wurden 31 Stunden lang zusammen in einem unbeheizten und nicht klimatisierten Raum aufgestellt, und jedes wurde an einen Verbrauchszähler angeschlossen. Die Geräte wurden auf volle Leistung und eine maximale Temperatur von 17 °C eingestellt. Die Abwärme Wärme wird normalerweise durch einen Auspuffschlauch abgeführt. In diesem Fall wurde dies jedoch nicht getan, da es für die Erwärmung des Raumes genutzt werden konnte, um das Abschalten der Geräte aufgrund sinkender Temperaturen zu verhindern. Vor der Aktivierung der Geräte wurden die Verbrauchszähler auf 0,0 kWh zurückgesetzt. Nach der gleichzeitigen Aktivierung am 23. Juni 2021 um 9:30 Uhr wurde der Raum abgeschlossen und erst nach 31 Stunden und dem Testabschluss am 24. Juni 2021 um 15:45 Uhr wieder geöffnet.

Der Verbrauch ist in Tabelle 1 dokumentiert.

| Gerät | Verbrauch |

| Klimaanlage K1 | 7,1 kWh |

| Klimaanlage K2 | 7,1 kWh |

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass beide Geräte bei gleicher Leistung nahezu den gleichen Verbrauch aufwiesen. Kleine Unterschiede sind über längere Zeiträume hinweg nicht auszuschließen, jedoch sind sie so gering, dass sie die Messergebnisse nicht signifikant beeinflussen.

Bewertung – Bestimmung des Verbrauchs bei Kühlbelastung

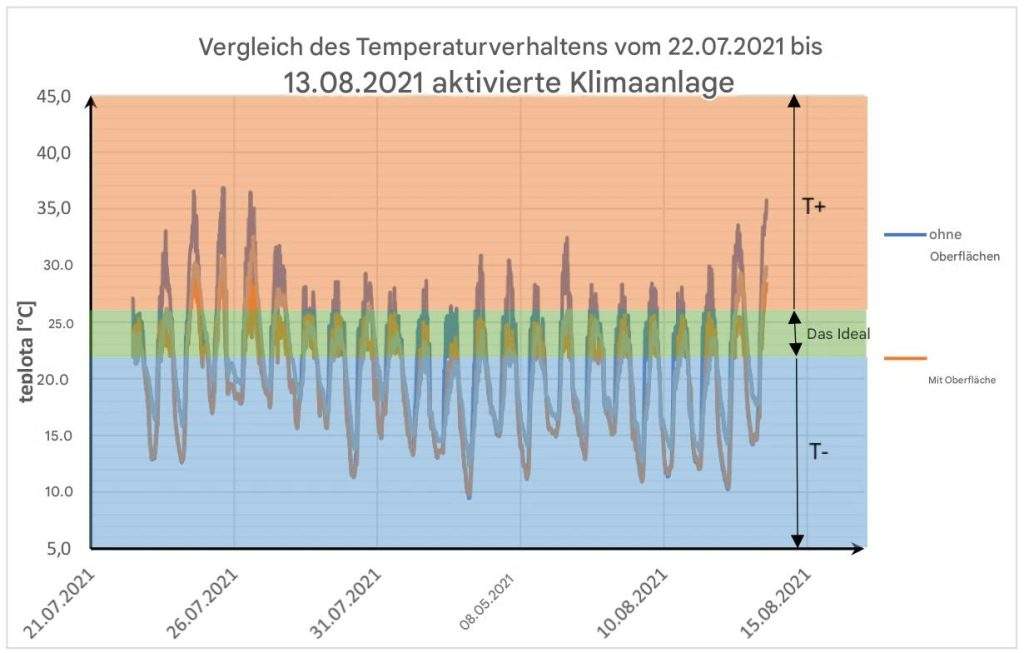

Zur Bestimmung des Energieverbrauchs zum Kühlen der Häuser aufgrund der hohen Wärmeleistung durch Sonnenstrahlung wurde die Messung nach der Einstellung des Experiments am 22. Juli 2021 begonnen. Während dieses Prozesses wurde die Lufttemperatur in den Häusern alle 10 Minuten kontinuierlich aufgezeichnet. Der Energieverbrauch wurde zweimal an jedem Arbeitstag (Montag bis Freitag) abgelesen und dokumentiert. Nach Abschluss der Messreihe, am 13. August 2021 um 14:02 Uhr, wurden die Klimaanlagen deaktiviert. Die Temperatur-Datenlogger zeichneten kontinuierlich bis zum Ende des zweiten Teils des Experiments am 30. August 2021 um 14:32 Uhr.

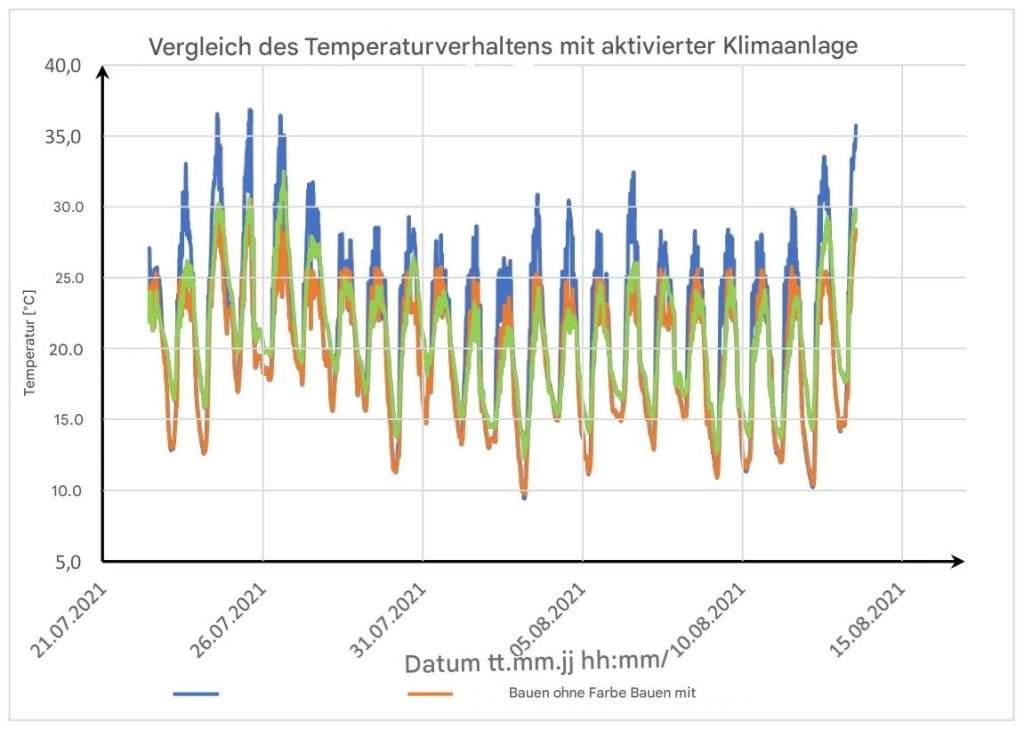

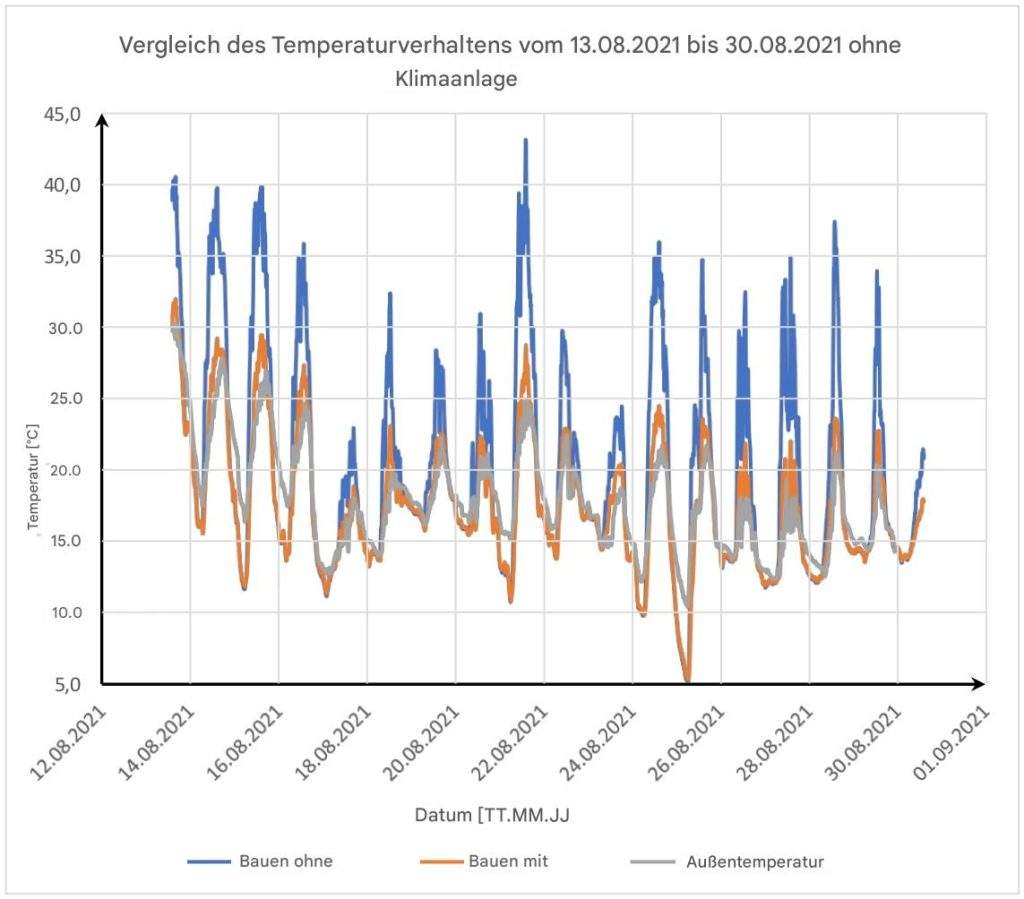

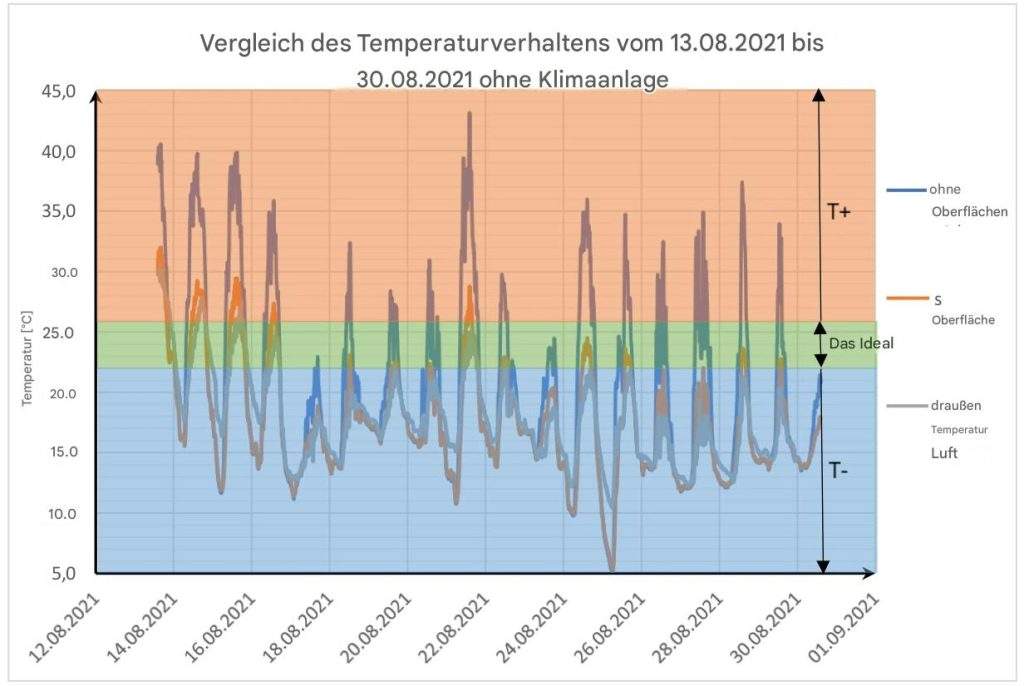

In Diagramm 1 sind deutlich die täglichen Temperaturkurven sichtbar. Die steigenden Temperaturen sind das Ergebnis der Erwärmung durch Sonnenstrahlung. Das Aufheizen des Gebäudes ohne Beschichtung (blau) ist besonders auffällig im Vergleich zum Gebäude mit Beschichtung (orange). Dass die Erwärmung durch Sonnenstrahlung und nicht durch konvektive warme Luftströmungen verursacht wurde, belegen die hinzugefügten Außentemperaturen[3], die tagsüber stets niedriger sind als die Temperaturen im unbeschichteten Gebäude. Nachts fällt die Innenlufttemperatur beider Modellhäuser unter die Außentemperatur. Die Ursache für die Wärmeverluste kann nur durch Emissionsverluste erklärt werden, da Verluste durch Leitung aufgrund des Fehlens leitfähiger Materialien und durch konvektive Verluste, da die Umgebungsluft wärmer war, ausgeschlossen werden konnten. Die wahrscheinlichste Ursache sind die Wärmeverluste durch Strahlung beider Häuser in die Umgebung, z. B. in den Nachthimmel.

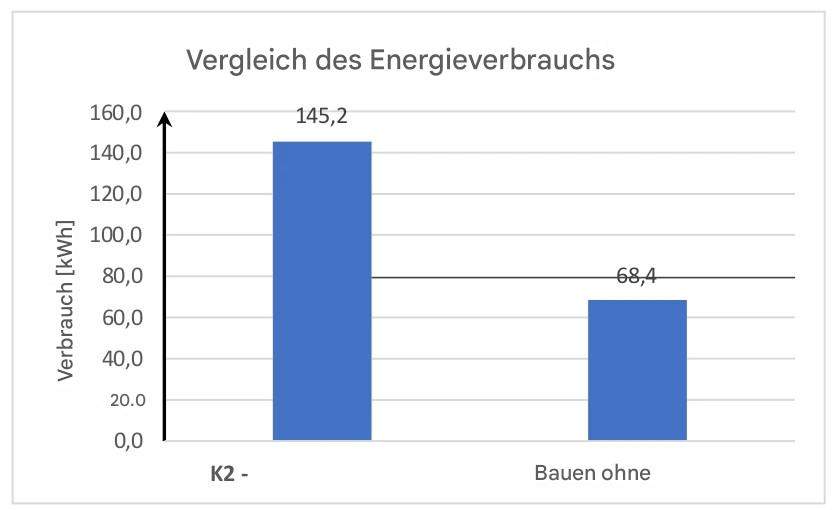

Bezogen auf den Energieverbrauch beider Geräte (Tabelle 2) während des Messzeitraums sind klare Unterschiede sichtbar. Der Gesamtverbrauch des Geräts K1 (Haus mit Beschichtung) betrug 68,4 kWh. Zum Vergleich: Der Verbrauch von K2 (Haus ohne Beschichtung) lag bei 145,20 kWh, was einer Einsparung von 76,8 kWh (52,9 %) bei K1 im Vergleich zu K2 entspricht (Tabelle 4).

| Klimaanlage | Gesamtverbrauch |

| K2 – Haus ohne Beschichtung | 145,2 kWh |

| K1 – Haus mit Beschichtung | 68,4 kWh (-52,9 %) |

Berechnung der CO2-Äquivalente des Verbrauchs

Da bei der Berechnung der CO2-Äquivalente die Mischung von Elektrizität aus fossilen und erneuerbaren Energiequellen eine entscheidende Rolle spielt und daher in den verfügbaren Rechnern unterschiedliche Emissionsfaktoren kg/kWh für die Stromerzeugung angenommen werden, können diese Werte lokal variieren. Die Bundesumweltagentur legt den Emissionsfaktor für das Jahr 2019 auf 401 g/kWh [4] für den Berliner Strommix fest. Wird dieser Emissionsfaktor als Grundlage verwendet, bedeutet die Differenz von 76,8 kWh eine Verringerung der CO2-Emissionen um 30,7 kg.

| K2 – Haus ohne Beschichtung | K1 – Haus mit Beschichtung |

| 145,2 kWh | 68,4 kWh |

| 58,2 kg CO2 | 27,4 kg CO2 |

| -30,8 kg CO2 |

Verhalten bei Erwärmung unter dem Einfluss von Sonnenstrahlung

Zur Bestimmung des Verhaltens der Häuser bei Erwärmung durch Sonnenstrahlung wird die Testanordnung mit ausgeschalteten Klimaanlagen verwendet. Dadurch wird ein Ausfall der Kühlgeräte simuliert. Temperaturen in den Häuschen werden alle 10 Minuten aufgezeichnet und am Ende des Experiments von den Datenloggern abgelesen (Grafik 3).

Wie in Diagramm 3 und auch in Diagramm 1 deutlich erkennbar ist, weist die tägliche Temperaturkurve eine Periodizität auf. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die maximalen und minimalen Tageswerte stärker schwanken. Dies hat zwei Hauptursachen. Erstens fehlt aufgrund der Abwesenheit der aktiven Kühlung der Klimaanlagen der dämpfende Effekt auf die maximalen Tageshöchstwerte, die in einigen Fällen >40 °C erreichen, während während des Messzeitraums mit aktiven Klimaanlagen (Grafik 1) die maximalen Temperaturen etwa 37 °C nicht überschreiten. Andererseits wurden die Ergebnisse vom 17. bis 20. August 2021 und 23. August 2021 durch starke Bewölkung und damit verbundene reduzierte Sonneneinstrahlung beeinflusst. Dies erklärt die deutlich niedrigeren Temperaturen.

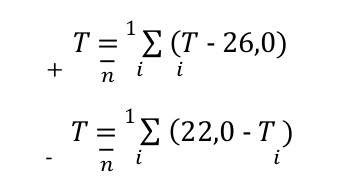

Berechnung der Temperaturabweichungen

Da das eingestellte Temperaturfenster der Regler zwischen 22,0 und 26,0 °C liegt, ist es sinnvoll, sich genau diese Überschreitungen und Unterschreitungen der Temperatur anzusehen. Die gesamte Messung umfasst 5637 Temperaturmessungen pro Haus (eine Messung alle 10 Minuten). Davon wurden 3186 mit aktiver Kühlung während des Testzeitraums gemessen und 2451 ohne aktive Kühlung.

| Anzahl der Werte pro Haus | |

| Gekühlt | 3186 |

| Nicht gekühlt | 2451 |

| Gesamt | 5637 |

Durch das Herausfiltern aller Werte mit Temperaturen >26,0 °C oder <22,0 °C und die Verwendung der Excel-Funktion „=NUMBER IF()“ war es möglich, die Anzahl der gemessenen Werte zu bestimmen, die die entsprechende Temperatur überschritten oder unterschritten haben (Tabelle 4). Da die Anzahl der gemessenen Werte in beiden Phasen nicht gleich ist, müssen die relativen Anteile berücksichtigt werden (Tabelle 5).

| Wert T >26,0 °C | Wert T <22,0 °C | |||

| Haus | Gekühlt | Nicht gekühlt | Gekühlt | Nicht gekühlt |

| H1 | 117 | 147 | 1916 | 2039 |

| H2 | 654 | 527 | 1556 | 1648 |

| Wert T >26,0 °C | Wert T <22,0 °C | |||

| Haus | Gekühlt | Nicht gekühlt | Gekühlt | Nicht gekühlt |

| H1 | 3,7% | 6,0% | 60,1% | 83,2% |

| H2 | 20,5% | 21,5% | 48,8% | 67,2% |

Da jede gemessene Temperaturwert einem Zeitfenster von 10 Minuten entspricht, kann die Anzahl der Temperaturabweichungen vom eingestellten Temperaturfenster als Zeiteinheiten approximiert werden. Das bedeutet, dass in Haus H1 während der Kühlung die gemessenen Temperaturen in 3,7 % der Zeit 26 °C überschritten, während im gleichen Zeitraum in H2 die Überschreitung in 20,5 % der Messzeit auftrat. Dies entspricht einem Unterschied von 16,8 %.

Während der simulierten Kühlfehlerperiode trat ein ähnliches Bild auf, bei dem H1 eine um 15,5 % geringere Anzahl an Temperaturüberschreitungen als H2 hatte. Dies zeigt, wie stark die Reflexivität der ClimateCoating-Beschichtung die Erwärmung durch Sonnenstrahlung beeinflusst. Wenn wir uns die relativen Anteile der nicht erreichten Temperaturen (<22,0 °C) ansehen, sind die Werte deutlich höher. Teilweise liegt dies an der fehlenden Erwärmung, die dem Abkühlen entgegenwirkt, aber auch am hohen Temperaturfenster von 22,0 – 26,0 °C. Beim aktiven Kühlen liegt H1 mit 60,1 % etwa 11,3 % höher als H2 mit 48,8 %. Bei Nichtkühlung sind die Temperaturen in 83,2 % der Fälle unter 22,0 °C. Im Fall von Haus 2 liegt dieser Wert bei 67,2 %, also 16,0 % weniger.

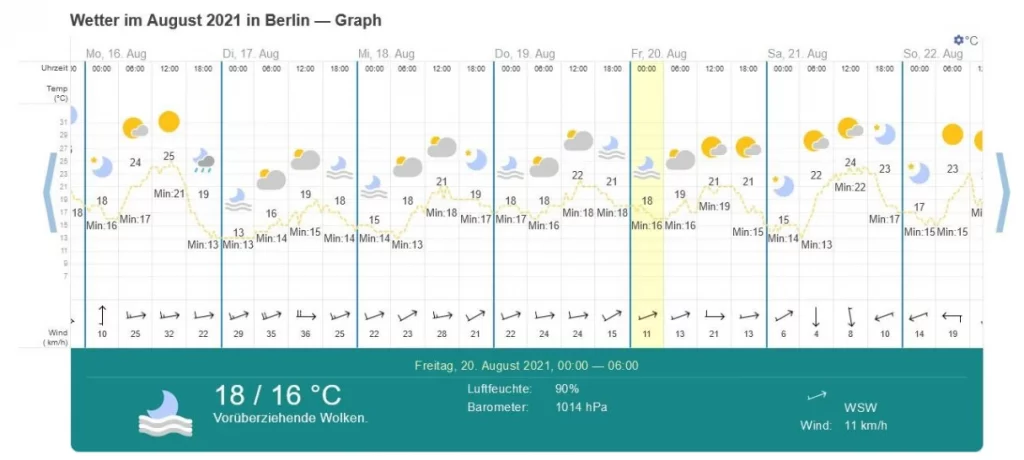

Die Werte zwischen der „gekühlten“ und „nicht gekühlten“ Phase der Messung sind nur in einem begrenzten Bereich vergleichbar. Der Grund dafür ist die Änderung der Wetterlage, die zu einer Reduzierung der Sonneneinstrahlung durch starke Bewölkung und Regen (Abb. 2)[5] führte. Dies führte zu geringeren Erwärmung und sinkenden Temperaturen, was auch an der mittleren kinetischen Temperatur sichtbar wird, die im weiteren Text als MKT (2.2.5. Berechnung der mittleren kinetischen Temperatur) bezeichnet wird.

Bei den Klimaanlagen ist jedoch nicht nur die Dauer entscheidend, sondern auch die Intensität der Temperaturabweichungen. Im Gegensatz zur MKT werden für die Berechnung der Durchschnittswerte nur gemessene Werte verwendet, die vom Temperaturbereich von 22,0 – 26,0 °C abweichen. Die Berechnung der durchschnittlichen Temperaturabweichungen T+ und T- wurde gemäß den Gleichungen (2) und (3) durchgeführt, wobei n die jeweilige Anzahl der Temperaturabweichungen (Tabelle 5) war. Die gemessenen Werte wurden mit Datumsfiltern (>26,0 °C / <22,0 °C) gefiltert und der entsprechende Durchschnitt berechnet.

| Ø – T+ | Ø – T- | |||

| Haus | Gekühlt | Nicht gekühlt | Gekühlt | Nicht gekühlt |

| H1 | 1,8 °C | 2,1 °C | 5,3 °C | 6,1 °C |

| H2 | 3,3 °C | 6,0 °C | 5,8 °C | 6,3 °C |

Durch die Kombination der Ergebnisse der durchschnittlichen Temperaturabweichung T+ (Tabelle 6) mit den berechneten relativen zeitlichen Anteilen der Temperaturüberschreitungen ergeben sich vergleichbare Zahlen im Kontext (Tabelle 8).

| Haus | Ø – T+ | Relative zeitliche Anteile |

| H1, gekühlt | 1,8 °C | 3,7 % |

| H2, gekühlt | 3,3 °C | 20,5 % |

| H1, nicht gekühlt | 2,1 °C | 6,0 % |

| H2, nicht gekühlt | 6,0 °C | 21,5 % |

Tabelle 8) Vergleich der Überhitzungszeiten

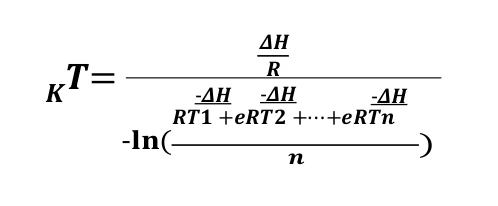

Berechnung der mittleren kinetischen Temperatur

Ein wichtiger Parameter für die Überwachung temperaturempfindlicher Räume ist die mittlere kinetische Temperatur (MKT). Sie wird verwendet, um die Gesamtwirkung von Temperaturabweichungen während der Lagerung auszudrücken.

Für die Berechnung der MKT gemäß der Gleichung (1) ist die molare Gaskonstante R und die Aktivierungsenergie ΔH erforderlich (Tabelle 9), die für die meisten Flüssigkeiten und Feststoffe angenommen werden kann. Bei der Berechnung wurden die Temperaturen in Kelvin umgerechnet und nach der Feststellung der MKT wieder in °C umgewandelt.

| Molare Gaskonstante R | 0,00831447 kJ/mol |

| Aktivierungsenergie ΔH | 83,14472 kJ/mol |

| Temperaturprofil | Mit Kühlung | Ohne Kühlung |

| Haus mit Beschichtung – H1 | 20,6 °C | 18,7 °C |

| Haus ohne Beschichtung – H2 | 23,1 °C | 23,6 °C |

| Außentemperatur | 21,6 °C | 18,6 °C |

Da bei einem Ausfall der Klimaanlagen eine stärkere Temperaturschwankung auftritt, hat die MST in diesem Fall eine besondere Bedeutung. In diesem Fall kann ein Temperaturanstieg zu einer schnelleren Verderblichkeit temperaturempfindlicher Waren (z. B. Lebensmittel, Medikamente usw.) führen.

Ergebnisse

Energieverbrauch und CO2-Fußabdruck

| K2 – Haus ohne Beschichtung | K1 – Haus mit Beschichtung |

| 145,2 kWh | 68,4 kWh |

| 58,2 kg CO2 | 27,4 kg CO2 |

| -30,8 kg CO2 |

Überschreitung der Temperaturabweichung und der relativen Dauer

| Haus | Ø – T+ | Δ (H2-H1) | Relative zeitliche Anteile | Δ(H2-H1) |

| Haus mit Beschichtung H1, gekühlt | 1,8 °C | 3,7 % | ||

| Haus ohne Beschichtung – H2, gekühlt | 3,3 °C | +2,5 °C | 20,5 % | +16,8 % |

| Haus mit Beschichtung H1, nicht gekühlt | 2,1 °C | 6,0 % | ||

| Haus ohne Beschichtung – H2, nicht gekühlt | 6,0 °C | +3,9 °C | 21,5 % | +15,5 % |

Mittlere kinetische Temperatur TK

| Haus | Mit Kühlung | ΔTK | Ohne Kühlung | ΔTK |

| Haus mit Beschichtung – H1 | 20,6 °C | 18,7 °C | ||

| Haus ohne Beschichtung – H2 | 23,1 °C | +2,7 °C | 23,6 °C | +4,9 °C |

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass die ClimateCoating-Beschichtung einen starken Einfluss auf die thermische Bilanz hat. Durch die Reduzierung des Energieverbrauchs der Klimaanlagen um 52,9 % (76,8 kWh) in diesem Testaufbau im Vergleich zu einem grauen Stahlblechbeschichtung konnte die maximale Leistung der weißen Beschichtungen ClimateCoating ThermoActive und ThermoProtect nachgewiesen werden. Die damit verbundenen CO2-Einsparungen können positiv in die CO2-Bilanz von Unternehmen oder Gebäuden einfließen. Im Vergleich zum Modellhaus ohne Beschichtung zeigt die Beschichtung auch eine geringe (2,5 °C) und deutlich kürzere (16,8 %) Überschreitung der Temperatur während des Messzeitraums bei den Komponenten oder Räumen, die gekühlt werden müssen.

Bei einem Ausfall der Klimaanlagen steigt wie erwartet die durchschnittliche Temperatur und die Gesamtdauer der Überschreitung in beiden Modellhäusern. Die ClimateCoating-Beschichtung zeigt jedoch auch einen milderen Temperaturanstieg (3,9 °C) und kürzere Phasen (15,5 %) der Überschreitung im Vergleich zu Haus H2 ohne Beschichtung. Für klimatisierte Räume/Container, die der Sonnenstrahlung ausgesetzt sind, bedeutet dies eine schnellere Rückkehr in den erforderlichen Temperaturbereich. MKT dient hier als Instrument zur Bewertung des Einflusses von Temperaturabweichungen auf die Lagerdauer temperaturempfindlicher Waren. Im Haus mit Beschichtung wurden niedrigere Temperaturen festgestellt als im Haus ohne Beschichtung, sowohl bei aktivierter als auch nicht aktivierter Kühlung.

Für verderbliche Waren bietet die Beschichtung ClimateCoating zusätzlichen Schutz vor übermäßigen Temperaturanstiegen, die zu einer schnelleren Verderblichkeit führen.

Passives Kühlen durch die erhöhte Reflexion der Sonnenstrahlung kann erheblich zur Senkung der Energiekosten und dem Schutz vor Überhitzung beitragen, ohne dass zusätzlicher Energieverbrauch erforderlich ist.

Ein kritischer Punkt, der hier berücksichtigt werden muss, ist die Tatsache, dass es keinen Toleranzbereich gibt, um die thermische Trägheit zu kompensieren, die entsteht, wenn Klimaanlagen erst bei 26,0 °C aktiviert werden, aber die Temperaturen weiter steigen, bis der „Kühleffekt“ mit Zeitverzögerung messbar wird. Aus diesem Test kann auch keine konkrete quantifizierende Aussage darüber getroffen werden, wie gut oder schlecht die weiße Beschichtung ClimateCoating im Vergleich zu anderen weißen Beschichtungen thermodynamisch effektiv ist. Dies müsste in einem separaten Experiment untersucht werden.

Ebenso ist dieser Test absichtlich ein extremer Testaufbau, um die maximale Leistung zu zeigen. Die tatsächliche Anordnung von Containern, Gebäuden und Kühlfahrzeugen unterscheidet sich teilweise erheblich von diesem Test aufgrund der Isolierung, anderer Temperaturbereiche usw. und könnte zu niedrigeren Ergebnissen führen. Ebenso kann ein noch dunkleres Vergleichsmodell (geringerer Referenzwert für Licht als RAL CLASSIC 7005 mit HBW 17,30) oder eine veränderte Sonneneinstrahlung für das gleiche Testgerät in der Nähe des Äquators, z. B. in Dubai, zu noch größeren Unterschieden in den Messungen führen.

Marius Sprenger

Forschung und Entwicklung

SICC Coatings GmbH

Wackenbergstraße 78-82

13156 Berlin